高潮とは?波浪とは?津波とは?それぞれの違いについて

東日本大震災の際には、地震に伴って大きな津波が発生して、街が水に飲み込まれていく映像が全国に流れました。東日本大震災を経て、改めて大きな地震が発生したら津波に警戒する必要がるという認識を強めた人も多いかと思います。しかし海から大きな波が来て被害が発生するのは、津波だけではありません。高潮や波浪も、海から大きな波が来ることで被害を受けますが、津波とは異なる災害です。

今回は高潮を中心に、波浪、津波について書いていくことで、それぞれの違いを改めて認識できればと思います。

高潮とは何か

まずは高潮について、そもそも高潮とは何なのかについて書いていこうと思います。高潮とは何かをひとことで言うと、台風や発達した低気圧が通過するときに、潮位が大きく上昇することです。

高潮が発生する原因としては、台風や低気圧は気圧が周辺よりも低いので気圧の高い周辺は海水を押し下げて、台風や低気圧付近の海水が吸い上げられて海面が上昇します。

このことを「吸い上げ効果」と呼ぶのですが、気圧が1ヘクトパスカル下がる毎に潮位は1cm上昇すると言われています。

また、台風に伴う強い風が海岸方向に吹いている場合には、海水が吹き寄せられて上昇します。このことを「吹き寄せ効果」と呼びますが、吸い上げ効果と吹き寄せ効果によって高潮は発生し、波が通常よりも高いところまで来ると、被害が発生することがあります。

高潮では数時間に渡って海面の高さが上昇してしまうので、一度堤防の水を超えると、広範囲を水没させてしまう可能性があります。特に河川とは違い高潮は広い海岸線にわたって堤防を越える可能性があるので、注意が必要になります。また、満潮の時刻と高潮が重なると、潮位はその分だけ高くなってしまいます。

実際に平成16年に台風16号に伴って香川県で発生した高潮では1万棟を超える住宅が被害を受けました。

高潮に注意すべき地域

高潮が発生する可能性のあるエリアとしては、海抜ゼロメートル地帯などの海岸付近の低地や、河口部、急深な海底地形、波が集中しやすいV字谷などがあげられ、注意が必要になります。

高潮に警戒が必要なタイミングとしては、台風が接近している時や満潮時などであり、この前後の時間帯には高潮に注意をする必要があります。

この高潮から身を守るための施設としては、水門、護岸、防潮堤があり、高潮が発生する可能性が高いエリアでは、ハード防災対策が進められています。しかし、どんなにハード防災対策をしていても高潮の発生確率をゼロにすることはできないので、それぞれの住民が高潮の防災対策をしていく必要があります。

高潮の防災対策

高潮から身を守るための防災対策を行おうと思った際には、まず自宅や職場など自分の活動エリアで過去に高潮災害による被害が発生したことがあるのかどうかを調べると同時に、ハザードマップで高潮発生の可能性があるのかを調べます。また、仮に高潮が発生したらどこに避難すれば良いのか、その避難場所や避難経路について、ハザードマップなど自治体が交付している防災情報を参考にしてチェックしておきます。

台風の接近などで、高潮発生の危険性が高まった場合には、まず気象庁が発表する高潮に関する防災気象情報を確認して、「高潮警報」や「高潮注意報」が出ていないか確認します。

また、市町村から高潮や台風による「避難情報」が発表されていないのかにも注目し、早めの避難を行う必要があります。

避難をする際には、動きやすい服装でできれば2人以上で行動をするようにしましょう。また、家族が外出先にいる場合にはどこに避難をするのかを事前に伝えておきましょう。

近所の高齢者や体の不自由な人にも気を配り地域で助け合うことも重要であり、道路の不通や夜間の停電にも注意を払って避難行動を行います。

以上、高潮について、高潮発生のメカニズム、高潮での危険箇所、高潮の防災対策、などについて見てきました。高潮は時に大きな被害をもたらすので、事前の防災対策が重要になってきます。

波浪とは何か

波浪とは何かをひとことで言うと、強風によって発生する周期の短い波動のことです。強風によって風浪が発生すると、それに伴って波の高さが上昇します。しかし、次第に波浪はうねりへと変化していき、波の高さも低下していきます。その後、逆風や地形の変化によって減衰していくことが多いです。

このように波浪とは、風浪とうねりの総称です。風浪は強風によって発生する波であり、周期は短くて変化が激しいのが特徴です。うねりは風浪が減衰しながら伝播する波であり、周期は風浪よりも長くなり、1つ1つの波の持つエネルギーも大きくなります。

波浪による被害は定期的に発生し、漁船や貨物船が座礁する原因になったりしています。

津波とは何か

津波とは何かをひとことで言うと、地震や海底火山によって発生する海水の波動のことです。地震が発生すると、その震源付近の地面が押し上げられたり逆に押し下げられたりするのですが、それによって海底から海面までの海水が動くことになり、海面が上昇します。

このように地震や海底火山の活動によって海水に変化がもたらされ、それに伴って波が発生して広がっていく現象のことを津波と言います。

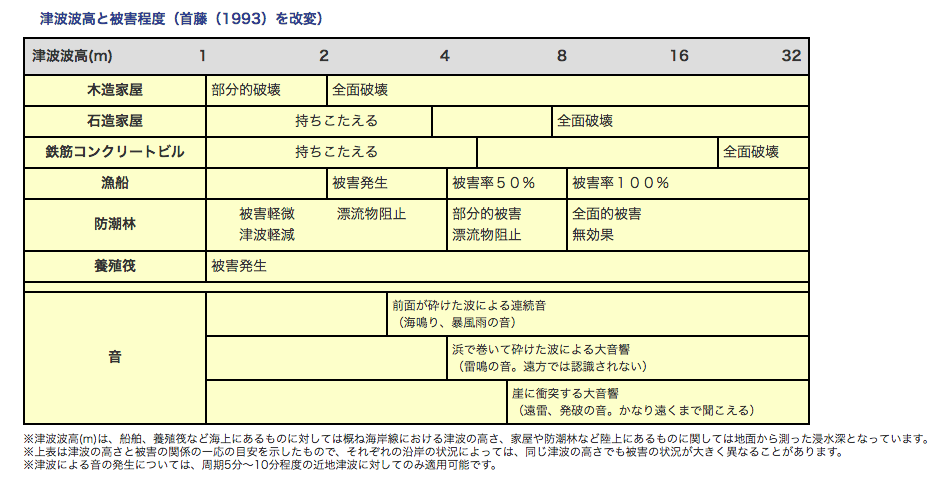

津波によってもたらされる被害の大きさについては、津波の高さによっても変わってくるのですが、気象庁では下記の表のように津波によってもたらされる被害の大きさを発表しています。

(津波波高と被害程度:気象庁HPより引用)

高潮と波浪と津波の違い

このように高潮、波浪、津波はどれも似ているところはありますが、違いがはっきりとしています。

まず発生する原因として、「高潮」は気圧低下と強風によって発生し、「波浪」は強風によって発生し、「津波」は地震や海底火山の活動によって発生します。

また、波の長さを見ても、「高潮」と「津波」が長い波であるのに対して、「波浪」は短い波です。

以上、高潮とは何か、波浪とは何か、津波とは何か、それぞれの違いは何か、などについて見てきました。

日本は地理的な条件から災害が多いですが、しっかりと防災対策を行うことで、被害を最小限にとどめることができます。

参考サイト▪︎気象庁「高潮」