長周期地震動とは?階級と高層ビルにおける危険性について

2011年に東日本大震災が発生した際には、都内の高層ビルが激しく揺れる映像を見て衝撃を受けた人も多いかと思います。地震にはいくつかの種類があり、地震で発生する周期が2〜20秒と長い周期で揺れる地震のことを「長周期地震動」と言います。

高層ビルや石油タンクなど長大構造物では大きな揺れをもたらすことになり、被害が拡大してしまう傾向にあります。東日本大震災のこの長周期地震動でした。

今回はそんな長周期地震動について、そもそも長周期地震動とは何か、長周期地震動階級とは何か、過去に発生した長周期地震動の事例、などについて書いて行こうと思います。

長周期地震動とは何か

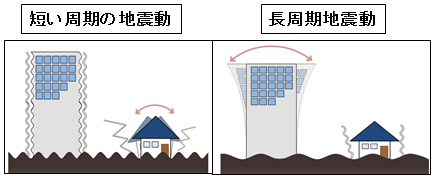

そもそも長周期地震動とは何かをひとことで言うと、周期の長いゆっくりとした大きな地震による揺れのことです。長周期地震動では揺れが長いために、たとえ震源から離れていても高層ビルなどではたとえ震度が小さくても、揺れがかなり大きくなることがあります。

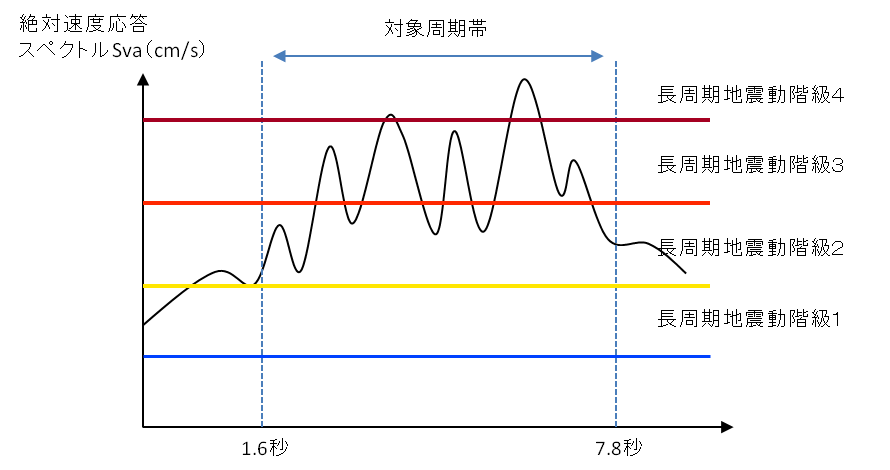

このような揺れは震度では表現することができないので「長周期地震動階級」という独自の階級によって4段階で揺れの大きさを表現します。

もともと長周期地震動は、2003年に十勝地震が発生したときに震央から250kmも離れた場所にあった苫小牧市にて、揺れによる普通の建物の被害はほとんどなかったにも関わらず、石油タンクが被害を受けて火災が発生したことから注目されました。

海溝型で規模が大きい地震ほど長周期地震動は発生しやすく、地表から地下深くまでの堆積層の影響でさらに増幅すると言われています。

東日本大震災の際にも、東北地方の太平洋沖で発生した自身によって55階建の大阪の庁舎が激しく揺れたそうです。このように長周期地震動は高層ビルが置かれている場所の震度の大きさに関係なく揺れによる被害をもたらすので注意が必要です。

(短い周期の地震動と長周期地震動による揺れとの違い:気象庁HPより引用)

特に、今後発生することが予測されている南海トラフ地震は長周期地震動である可能性が高いと言われています。南海トラフ地震レベルの巨大な地震で長周期地震動が発生すると、震源から遠く離れた地域の高層ビルの絶対的な数も多く、日本全体に大きな被害をもたらす可能性があり危惧されています。

長周期地震動対策として考えられるのは、建築構造の耐震設計の改善、制振ダンパー設置による耐震補強のほか、家具の固定、エレベータの安全確保・閉じ込め対策などがあげられます。

長周期地震動階級とは何か

先ほども簡単に書いたように長周期地震動では、震度の大きさと被害の大きさが必ずしも比例せず、震度は小さいのに大きな被害を受けることもあり得ます。

そのために、気象庁では長周期地震動階級という特別な尺度で揺れを表現しています。

(長周期地震動階級:気象庁HPより引用)

長周期地震動階級の具体的な計算方法については気象庁のHPにて直接調べていただければと思いますが、気象庁では長周期地震動を4つの階級に分けています。

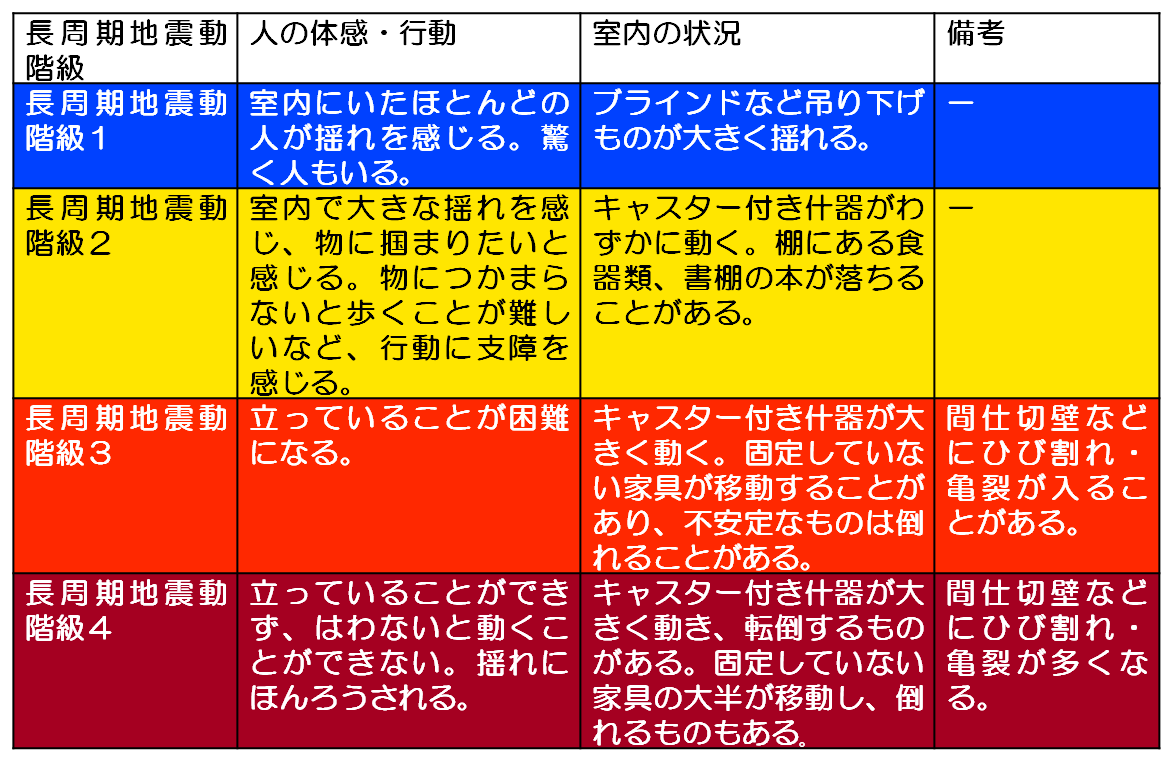

長周期地震動階級1は、室内にいたほとんどの人が揺れを感じるくらいです。長周期地震動階級2は、室内に大きな揺れを感じ、物に捕まりたいと感じるくらいです。長周期地震動階級3は、立っていることが困難になるくらいであり、長周期地震動階級4は、立っていることができないくらいの大きさになります。

(長周期地震動階級関連解説表 高層ビルにおける人の体感・行動、室内の状況等:気象庁HPより引用)

過去に発生した長周期地震動の事例

過去に発生した長周期地震動の事例を見ていくと、まず2003年の十勝沖地震によって遠く離れた場所に位置していた石油コンビナートで被害を受けたものが長周期地震動に注目を集める一つのきっかけになりました。

次に、2004年に発生した新潟県中越地震では遠く離れた東京の六本木ヒルズでエレベータのワイヤーが損傷する被害を受け、2007年に発生した新潟県中越沖地震においても東京でエレベータに人が閉じ込められるトラブルが発生しました。

2011年に発生した東日本大震災においても、東京や更に遠く離れた大阪においても、大きな揺れが観測されました。

以上、長周期地震動について、そもそも長周期地震動とは何か、長周期地震動階級とは何か、過去に発生した長周期地震動の事例、などについて見てきました。

今後日本では南海トラフ地震などの長周期地震動による被害が拡大しそうな災害がいくつかありますが、少しでも被害を小さくするために、防災対策が必要になってきます。

参考サイト▪︎気象庁「長周期地震動とは?」